株式会社東栄 磁気応用部

サイトはこちら

磁気の話のはじめに

1.電荷と磁荷

2.磁気モーメントと磁性材料

3.反磁界と磁化特性

4.強磁性体

5.軟磁性材料

6.磁性材料と高周波

7.微粒子材料

8.磁気の計測

9.スピントロニクスについて

補足Ⅰ 多層膜の軟磁性

補足Ⅱ 薄膜インダクタ

補足Ⅲ 微粒子の透磁率

補足Ⅳ も一度反磁界

参考文献

磁性材料・磁気工学入門

© 2019 Yutaka Shimada

7-1. 高透磁率材料としての微粒子

ちょっと長くなりますが、なぜ微粒子を話題にするか、の理由を書いておきます。

前章までは、軟磁性材料の内、金属材料について話をすすめてきましたが、その理由は、飽和磁化が大きいこと、バルク、薄膜と形状の自由度があること、磁気異方性、磁歪などの物性がよく知られ、また種類が多いこと、などです。逆に弱点は、導電性が高いので渦電流損失が常に付きまとうことで、これを抑えるために、グラニュラー構造膜、積層膜(参考文献7-1)、パターン膜(参考文献7-2)などが研究されてきましたが、いずれも薄膜の話で、現状では、生産性が高く、バルクの形態で高電気抵抗の軟磁性材料は、フェライト以外にはありません。フェライトは、渦電流がない高透磁率材料で、ただ一つの高周波磁性材料として永く広く使われ,現在も高周波材料の王者です。しかし、これにも弱点があり、飽和磁化が最高でも約0.4 Teslaと低く、これが二つの問題につながります。一つは、素子の体積が大きくなること、もう一つは、第6章で触れた「Snoekの限界」が、比較的低周波で起こることです。(6-11)式でわかるように、バルク材料のSnoekの限界は、材料の飽和磁化できまるので、フェライトでは数10MHz以上に共鳴を押し上げると、非常に低い透磁率で我慢することになります。7-1図は、Snoekの限界を実証した有名な実験です。

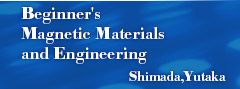

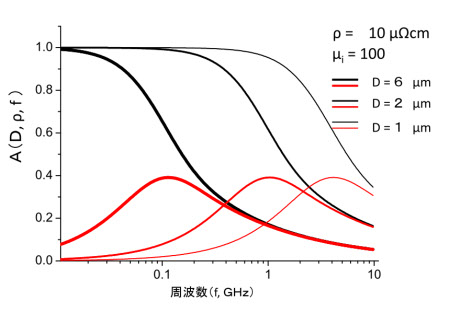

図7-1

第6章では、一軸磁気異方性の場合のSnoekの限界を説明しましたが、図7-1では、立方対称の多結晶( Mn-Znフ ェライト)の実験です。この実験では、Ni-Zn フェライトの Ni/Zn の比を変えて透磁率の異なる(結晶磁気異方性の異なる)試料を5種類作り、その周波数特性を測定すると、透磁率の高いものは低周波で磁気共鳴が起こり、低いものは高周波まで伸びています。そして、図のように明確な限界線(点線)が出てしまいます。その理論的な詳細は、(参考文献7-3)を参照してください。

なお、薄膜の場合と同じく、二つの磁気異方性(ある結晶面内が容易方向、さらにその面内に一軸磁気異方性がある)によって、Snoekの限界を広げたフェライト材料(Ferroxplanar)があります。薄膜のSnoekの限界(膜面内が容易方向、さらに膜面内に一軸磁気異方性がある)と同じメカニズムなので非常に面白いです(参考文献7-4)。しかし、結晶構造が複雑で不安定であるため、長い歴史にも拘らず実用化がもう一歩で、今でも開発研究が続いています。

というわけで、最近では以下の例のような需要が出てきていて、フェライトだけでは対応しきれなくなっています。

例1

PCのCPUなどのメイン素子の動作は、低電圧大電流が基本です。最近は主電源から大電流を各部に供給すると、発熱と電圧低下が問題になるので、チップ電源(高電圧小電流→低電圧大電流の小型DC−DCコンバータ)を分散配置して電流損失を抑える方式に変わりつつあり、動作周波数も数100KHzからMHzの領域に入ってきています。ここでは、インダクタンスが重要な役割(直流電流にフィルターをかけて、何とか使えるくらいの直流出力にするのが役割)をになっていますが、R、C に比べて非常に難しい課題があります。インダクタンス L は磁心材料と巻線からできていますが、構造が複雑であるとともに、L の大きさが体積に依存しているので、小型化のためには、より高い透磁率で渦電流損失の少ない材料が必要です。 さらに、直流の出力電流による広範囲の直流磁界に耐える高い透磁率が必要で、そのためには、できるだけ高い飽和磁化が必須になります。

例2

最近話題の電気自動車で最重要課題である、モーターの高効率、高速化ですが、従来の Fe 板や、Fe-Si 板のモーター磁極では高速化(高周波化)には限度があります。理由は、6-1で説明した大振幅磁化反転による渦電流です。

例3

もっと高い周波数帯域(数100MHz~数GHz)の信号処理用回路では、L素子(インダクタ)は金属薄膜による空芯コイルパターンになります。理由は、絶縁性で初透磁率が高く、磁気共鳴周波数もはるか上にあるような高飽和磁化材料がないことです。空芯コイルパターンは、C、R素子に比して基板上の専有面積がずっと大きくなり、さらに高周波磁束を周囲にまき散らすので、理想的なL素子には程遠いものです。が、現実には、非常に進歩が早くてきつい競合状態にあるモバイル機器に、なじみの無い磁性体など持ち込んで苦労するよりも、空芯で何とか、というあたりに落ち着くようです。このため、磁心入り高周波コイルは、なかなか研究段階から抜け出せず、現状では、軟磁性薄膜を使って、平板状インダクタ(planer inductor)を試作した結果が数多く発表されている段階で、微粒子の発表は僅かです。planor inductorに興味ある方は(参考文献7-5)、および「補足Ⅱ 薄膜インダクタ」をあたってください。

で、将来の軟磁性材料に望まれている特性は、

- 飽和磁化が大きい(せいぜいフェライトの数倍が限度ですが)。

- 透磁率が高い(比透磁率が少なくとも10以上、比透磁率が10であれば、L素子は原理的に1/10位に小さくなるはず)。

- 磁気共鳴周波数が十分高い(できれば10GHzくらい)。

- 電気抵抗が高い(ほとんど絶縁性)。

現状では、こんな磁性材料はありません。そこで、近未来の軟磁性材料の候補の一つとして微粒子材料が考えられています。微粒子材料が全ての解決策にはなりそうもないのですが、上記のような需要がだんだん強くなってきて、飽和磁化の高い素材を使って微粒子を作り、一個ずつ絶縁被覆をして圧縮成型し、軟磁性の複合材料とするための研究が盛んになっています。飽和磁化の大きい微粒子は、機械的な粉砕や、溶融金属を噴霧して微粒子にするアトマイズ法によって大量に作ることができます。その直径は数10~数100μmで、圧粉鉄心にすれば、従来の電磁鋼板(Fe-Si)に比べてはるかに高い周波数まで大振幅反転が低損失で可能になり、パワー関連の機器の小型化、高効率化に寄与できることになります(参考文献7-6)。

微粒子原料には、純鉄、パーマロイ、センダスト、およびアモルファス合金があり、微粒子を絶縁性被覆+バインダーを使って圧縮成型すると、飽和磁化を1.3~1.7Teslaになる。ここで歪、欠陥の除去のために高温の熱処理をするので、高耐熱性の絶縁被覆技術が課題になります。

また、微粒子は、従来から電磁シールド材料としての用途があり、これが広がってきています。やはり透磁率が開発の要点になりますが、現在実用されている微粒子材料は、GHz帯になるとかなり低い透磁率(1.0 前後)にとどまります。

前置きが長くなりましたが、そういうわけで、これまで高透磁率材料としては影が薄い存在であった微粒子を、高透磁率材料として眺めた時にはどんな景色になるか、その基礎的な話をします。電磁材料として確固たる位置にあるFe-Si(電磁鋼板)などに比べたら、よちよち歩きの技術分野ですので、我田引水の個人的見解が濃厚で、教科書の色合いがなくなります。

7-2. 微粒子の透磁率

前項で触れたモーター用磁極材料では、微粒子を圧縮成型(固化)するとき、電気抵抗を確保しながら加熱して充填度を上げる、つまり微粒子被覆の技術が鍵となりまず。が、「はじめての磁気工学」の立場からは、まずは微粒子の持つ透磁率は、バルクや薄膜の透磁率と何が違うのか、という基本的なアプローチから始めます。

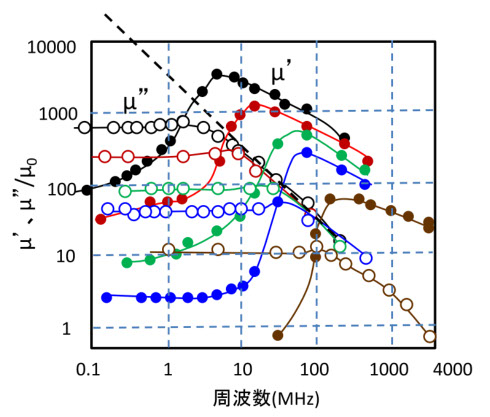

図7-2は、透磁率の高い軟磁性材料から作った微粒子一個の磁化過程を示しています。

図7-2

直径が数10μmの軟磁性微粒子が、外部磁界がゼロで消磁状態にあるときに、その内部の磁化構造(磁区構造)がどうなっているか、実はよくわかりませんが、内部では磁束が図7-2(a)のような閉じたループになっているはずです。理由は、反磁界が出ない(外部へ洩れ磁束がない、またはN、Sができない)ような磁束分布になっていると考えられるからです。

まずは、それぞれの微粒子が磁気的に孤立している場合を考えます。これに外部磁界を加えると、内部の閉じた磁束のループが壊れて、外部へ磁束が漏れ始めます(図7-2(b))。

この時に反磁界ができます。反磁界の大きさは、例によって、

Hd = Hd I (7-1)

I は一個の微粒子の磁化の強さです。微粒子を球体とすると、Ndはどの方向でも同じで、(3-13)より

Nd = 1/3 (7-2)

この反磁界を打ち消すだけの外部磁界Heがあれば、微粒子は外部磁界の方向に飽和します。つまり、

He = Hd = Is/3 (7-3)

透磁率は、

μ = Is/He = 3 (7-4)

この式は、結晶磁気異方性などの強い異方性磁界を持たない軟磁性微粒子が球体で孤立しているときには、透磁率は反磁界で決まり、どの方向にも μ = 3 になると言っているわけです。

次は、図7-2(b)で微粒子間に磁気的な結合がある場合です。微粒子の集合体では、一個の微粒子が出す磁束(磁界)によって、その周辺の微粒子には、その位置と方向によって、いろいろな方向に磁界がかかり、静磁気的結合が起きます。この結合は、平均するとプラス、つまりそれぞれの微粒子の透磁率を上げる方向になります。言い換えると、微粒子一個よりも集団のほうが各微粒子が感じる反磁界が低下するということです。この微粒子の集団の充填率と透磁率の関係は、理論的に取り扱うことができ、Bruggemanの関係式と呼ばれます(参考文献7-7)。

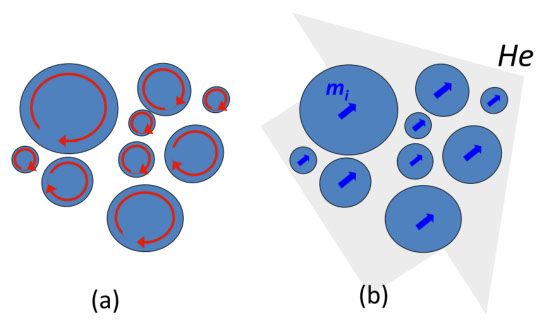

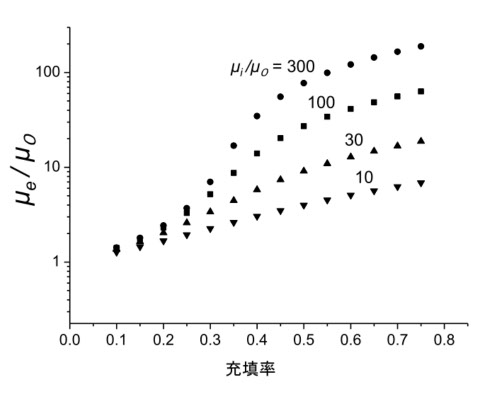

この式では、q は充填率(体積率)、μi は、反磁界がないと仮定し、磁気異方性、表面層、内部の欠陥や歪みなどによって決まるはずの微粒子本来の透磁率(微粒子が100%に充填され反磁界がないときの透磁率とも言える)、μm は微粒子が充填されている母材(樹脂など)の透磁率、そして集団の巨視的な(測定可能な)透磁率をμe としています。 つまり、微粒子をペースト状にするか、いい加減に固めて透磁率を測定すると、μe になるわけですが、本当のところ微粒子一個一個はどんな透磁率になっているかはわかりません。しかし、(7-5)関係を使うと、ある充填率 q の試料の透磁率の測定値 μe から、微粒子本来の透磁率 μi を推測することができます。逆に充填率が変わるときに、μeがどう変わるか、を計算したのが、図7-3です(参考文献7-8)。ここでは μm = μ0 とします。

図7-3

充填率がおよそ0.2以下では、第2図の微粒子間の靜磁気的結合が弱く,μe は μi の大きさよりも,反磁界による μ/μ0 = 3.0 を持つ微粒子とその充填率で決まってしまうが、それ以上では、微粒子間の靜磁気結合が強くなり、μi の高さが見えてきて素材の違いが現れます。ここで微粒子を球状とすると、球状の粒子の最大充填率は0.76(fcc配列を仮定)であるので、微粒子集団のμeには限度があり、μi の1/3程度にとどまります。

次に、高周波で微粒子材料を使うには、微粒子サイズをどの程度にすればよいか、です。

微粒子といえども金属が素材であれば、動作周波数が上がると渦電流が起きて損失になります。一個の微粒子内に渦電流が起きたときの透磁率の低下は、計算で予測できます(参考文献7-7)。

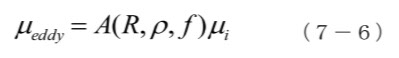

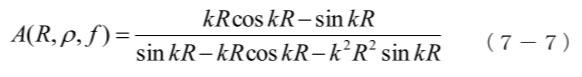

(7-6)は、 微粒子一個の透磁率 μi が、渦電流によって μeddy となる関係を表しています。微粒子内の渦電流は、周波数 f 、電気抵抗 ρ、半径 Rの関数となり、(7-7)のように導出されています。

k は、虚数を含んでいるので、(7-7)を実部と虚部に分離して、それぞれ計算すると、

μeddy=[A( R,ρ,f )real − jA( R,ρ,f ) imag ) ] μi (7-8)

となり、第一項が透磁率の実部、第2項が渦電流によって抵抗損失に変わった分です。

なお、微粒子の集合体では、図7-4のように μi ではなく μe になりますが、(7-7)は、μe にも使えます。理由は、(7-7)の渦電流は一個の微粒子内の渦電流に限定していて、微粒子間を渡り歩く渦電流のような集合体の効果は含まれていないからです。

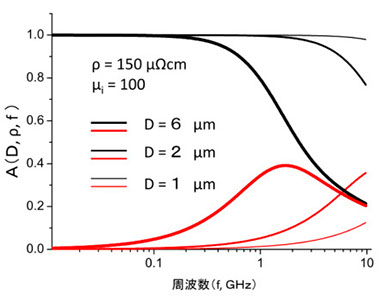

図7-4、7-5は計算例です。黒の実線は実部(μ’)、赤線は抵抗分(μ”)です。D = 2D は微粒子直径で、図7-4では、パーマロイのような金属微粒子で比抵抗が低く(ρ=10μΩcmに仮定している)、μi =100とすると、微粒子内には大きな渦電流が流れ、10MHzでも D = 1μm 以下にしないと損失が出ることになります。現実にはこのような高い μi はないので、もっと高い周波数まで使えますが、今後、高い透磁率の微粒子材料を使える状況を考えると、こんな制限があるということです。

図7-4

図7-5

そこで、微粒子の電気抵抗を高く仮定したのが図7-5です。その効果は絶大で、D=6μmでも1MHzで損失なし、D = 2μmなら1GHzくらいまで使えそうです。この電気抵抗(150mμΩcm)は、アモルファス金属で実現できる値で、軟磁性アモルファス素材を 1μm 以下の微粒子にすると、いい材料になりそうです。

7-3. 微粒子材料の例

軟磁性材料の使い方を周波数で大別すると、低周波(50Hz~)では大振幅のパワー関連、高周波では初透磁率による信号処理、になりますが、微粒子材料は、パワー関連では低周波→高周波(数KHz~)での低損失化、高周波(数100MHz~数GHz)では電磁シールド材などの、多少透磁率が低くても使えそうな応用分野が拡大しています。

まず、上に触れた圧粉鉄心の初透磁率の例を次に示します(参考文献7-9)。

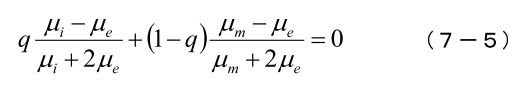

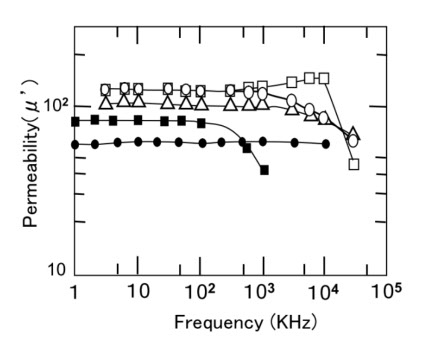

図7-6

○:アモルファス合金(Fe-Cr-Si-B-C) △:センダスト(Fe-Si-Al)

□:Mn-Znフェライト ■:Fe ●:アモルファス合金(Fe-Si-B-Nb)

図では、それぞれの微粒子のサイズ分布(数10~数100μm)が異なり、形状も一定ではないので、細かい比較はできませんが、Mn-Znフェライトは、それ自体が高抵抗で μi も高いのですが、Snoekの限界によって磁気共鳴が起こるので、10MHz付近に限度があります。他の微粒子は渦電流による劣化が少し見えますが、上に触れたように、数μm程度にサイズを低下できれば、大きな改善があるはずで高いpotentialがあると言えます。

さらに、アモルファス金属中でも、特にアモルファスになり易いものが開発され、ガラス金属と呼ばれていますが、応力、欠陥除去のための熱処理温度が低いので安定な絶縁被覆が保持されてフェライトと同等以上の電気抵抗が得られるので、損失は他の圧粉鉄心の数分の一になります(参考文献7-9)。

また、チップ電源(分散電源)のパワーインダクタは、様々な試みを聞いておりますが、まだ情報をまとめておりませんので、平板状アモルファス微粒子を使ったインダクタの発表を紹介しておきます。(参考文献7-10)を見てください。

高周波信号処理の領域では、電磁ノイズ吸収機能材料が先頭を走っています。通常の電磁波吸収体は、発生源が遠くにあり、長距離を伝搬してくるマイクロ波(平面波)の吸収機能(ステルス戦闘機のレーダー電波や建物によるテレビ電波の反射防止)が重要です。この場合は、伝搬してくる平面波の空間インピーダン(EとHの比)に吸収体のインピーダンズ(εとμの比)を合わせて、さらに吸収 体内部で多重反射を起こして熱に変えています。しかし最近では、電子回路の高密度化、高周波化によって、回路基板間の電磁干渉、さらに基板内での極端に近距離の電磁波干渉が問題になっていて、これを微粒子や薄膜の初透磁率(共鳴損失)で何とかしたい、というのが、一つの研究課題になっています。(電磁波吸収に磁気共鳴損失が有効で、渦電流の抵抗損失はダメ、は何故か、ですが、渦電流は同時に電磁波を反射してしまうので、かえって干渉を拡大してしまう場合が多いのです。微粒子が渦電流に強いのは、先に説明した通りです。)

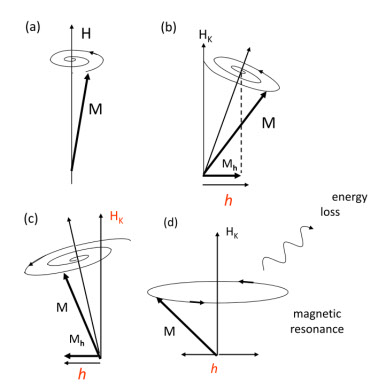

先に触れたアトマイズ法などが、実際に使える微粒子生産法ですが、そのサイズでは数100MHz~数GHzで渦電流が起こります。一つの方法は、形状を薄膜に近い扁平状にすれば渦電流を減らして磁気共鳴の損失によって電磁波を吸収できます。図7-7は磁気共鳴のモデルです。

図7-7

これは既に、図2-2で説明していますが、(d)の共鳴状態では、磁気モーメントの振幅が大きくなると同時に、その損失(主に格子振動に逃げる分、式(6-5)の α の付く項)も大きくなります。この、高周波磁界 h から磁気共鳴に移った磁気エネルギーが損失分になるのが共鳴損失です。図6-8、図6-9では μ” がピークを作りますが、これが h から見た損失分です。ここで、この h を有害な電磁ノイズのものとすると、磁気共鳴はノイズ吸収機能を持つわけです。磁気共鳴による高周波磁界のエネルギー吸収は、どんな磁性体でも起こりますが、高い透磁率を持ち、磁気共鳴周波数も高い材料はほとんど金属薄膜なので、そのまま使うと反射の問題があり、これを微粒子材料でどうにかしたいわけです。その代表的な例は、アトマイズ法によるセンダスト微粒子を機械的に平板状(フレーク状)にして、樹脂と複合してシート状に成形したものがあります(参考文献7-11)。

ここでちょっと横道に入ります。EMC(Electromagnetic Compatibility、電磁両立性)対策技術について、ほんの少し語っておきます。

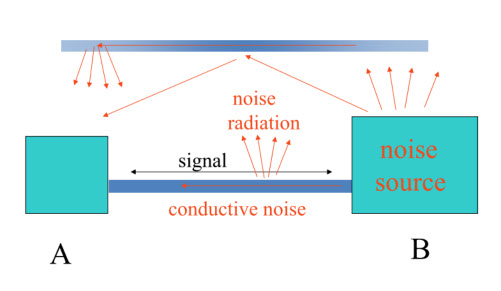

図7-8

図7-8は、電気機器(または電子回路基板)の中の電磁ノイズの様子を描いています。図で B の素子が電磁波(signal+高調波ノイズ)を出しているときには、A への signal line を伝わる伝導ノイズ(conductive noise)以外に、B から近傍配線への放射があり、さらに signal line からの放射、近傍線の伝導、放射があり、A から見ると、いろいろなルートでノイズ攻撃があるわけです。B のようなノイズ源にならないことと、またノイズを受け付けない防御対策していること、これをEMC(Electromagnetic Compatibility、電磁両立性)と呼んでいます。

EMC技術の分野は華やかではありませんが、「縁の下の力持ち」的な基盤技術で、この技術なしには、電子回路の超高密度化は不可能です。

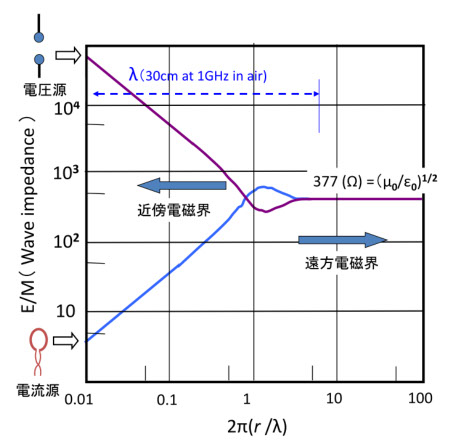

電磁波の発生源と距離の関係は、図7-9のようになります。

図7-9

横軸は、電磁波の発生源からの距離 r で、波長λとの比に2πを付けています。つまり、1 波長の距離を 2π で表しています。縦軸には、高周波電圧源と電流源があり、電界、磁界を発生していて、それぞれ磁界、電界を誘起しながら最終的に平面電磁波(参考文献7-12)、H/E = 377Ω になるには、ある距離が必要で、平面電磁波に対しては、先に触れたように、空間インピーダンズとの整合を取ることになります。一方、この距離以内は近傍電磁界で、この領域では、電界、磁界の強さが平面波に比べてどちらかに偏っているので、そのどちらかを吸収できる材料があれば、それぞれ電界ノイズ、磁界ノイズ対策ができるわけです。この近傍電磁界の距離は図7-9にあるように結構長いので、普通の電子機器、回路の距離では近傍電磁界のノイズ対策が必要です。磁性材料を使うには、電磁波の磁界hの強い位置で磁気共鳴吸収を起こさせればいいことになります。では、図7-8のような複雑な電磁界の中で、効率的な位置を正確に見つけられるかと言えば、残念ながら、現在はほとんど不可能、電磁シミュレータで膨大な時間を費やしても特定のモデルに限られ、汎用性はない(時間と費用の問題あり)です。そんなわけで、ここで話題にしている電磁波吸材は、「絆創膏」にたとえられています。ある場所に使ってみて効いたらOK、だめなら別の場所、という使いかたです。運が悪ければ、かえってノイズが増えた、なんてことも起こります。

図7-10

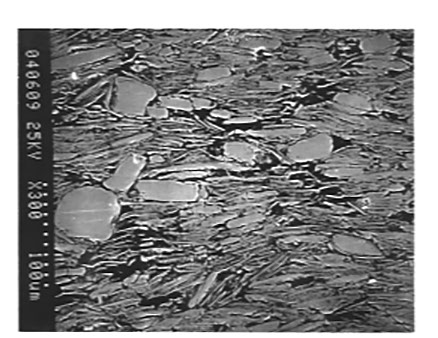

平板状(フレーク)微粒子に戻ります。図7-11は、センダストの例です(参考文献7-13)。大きさは数10~数100μmですが、厚さは数 μm まで可能で、これをペーストにしてシート加工の過程で方向を揃えると、優れた電磁波吸収機能を発揮します。

図7-11

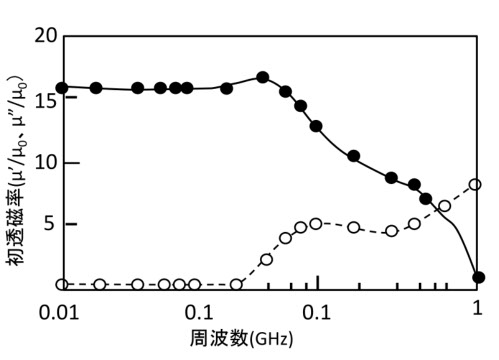

図7-12は、センダストのフレーク微粒子(商品名 バスタレイド(参考文献7-13))の初透磁率の例です。0.1GHzと1GHzあたりに共鳴吸収があります。低い方は、センダストが薄膜状に薄くなったために起きた磁気共鳴、また高い方は、表面層が磁歪ゼロ組成からずれて磁気弾性効果による磁気異方性が生じた結果です。この材料では、数100MHz以上のノイズを吸収することができます。この種の電磁ノイズ抑制シートは多種多様な素材のものが市販されていて、その性能評価法も多様です。その理由は、図7-8のようなノイズの多様性のためです。

次に、図7-8のような複雑系にはまだまだ応用できませんが、もっと基本的な考察をする電磁ノイズ吸収の研究もすすんでいます。

一本のシグナルライン(microstrip line またはcoplanarwaveguide)の上に置いた磁性薄膜が吸収する信号磁界の周波数領域を測定すると、磁気共鳴周波数付近でラインの信号の減衰量が大きくなることが検証できます。この結果は、図7-8のconductive noiseの吸収に有効であることを示し、微粒子材料でも同様の実験結果がありますが、ここでは深入りしませんので、(参考文献7-14)を利用してください。

7-4. 軟磁性微粒子の合成方法

強磁性微粒子の作製法は、実用的なものと、そうでないけれども材料学的に面白くて、学会発表などでは人気があるもの、など、いろいろな方法があります。実用的な方法には、機械粉砕、アトマイズ法、還元法など、材料学的な方法には、ポリオール法、ガス中蒸着、スパッター法、があります。

図7-12

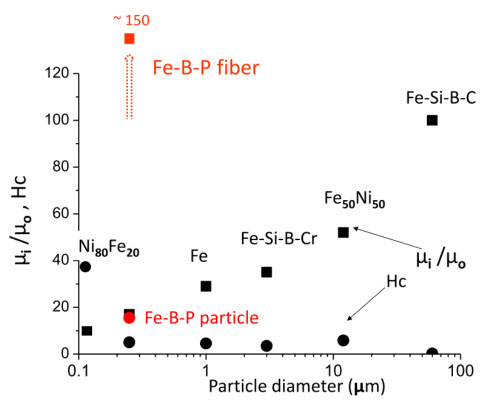

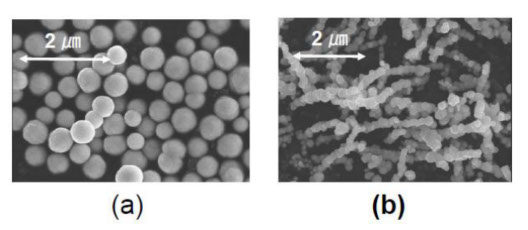

図7-12は、いろいろな方法で作った微粒子サンプルの透磁率 μi /μ0(式(7−5)を使って μe から求めた)と平均粒径の関係です(参考文献7-15)。サンプルの充填率はほぼ同じにしていますが、サイズ低下に伴って透磁率が低下します。これは、微粒子表面の凹凸、欠陥、不純物などによる透磁率低下のためと考えています。しかし、赤マークで示したように異常に高い透磁率をもつサンプルがあります。Fe-B-Pのアモルファス金属が素材で、図7-13(a)は磁界なし、(b)は磁界中合成で、1μmφ以下の粒子が数珠状に繋がっています。

図7-12

この形状では、長軸方向に反磁界が低下するのでアモルファス特有の高い透磁率が現れています。この数珠状微粒子をエポキシ樹脂に入れてペーストを作り、磁界中で固化したものの初透磁率 μi が図7-12の Fe-B-P fiber です。磁界中では微粒子が長さ方向に揃うので、反磁界はさらに低下し、とびぬけて高い透磁率を示します。手前味噌になりますが、これは我々が作製した微粒子で、新規な高透磁率材料としての可能性を持っています。詳しいデータは、(参考文献7-16)を見てください。

以上、磁性微粒子の世界は、広大にしてなお新鮮な未開拓領域があり、この章では、あっちこっちに話が飛んでしまいましたので、「補足Ⅲ 微粒子の透磁率」では、透磁率に焦点を絞って補足説明をしています。

また、軟磁性微粒子についての解説が以下にあります。

島田:連載講座 軟磁性材料 「軟磁性微粒子材料」 日本磁気学会

「 まぐね」 (Magnetics Japan)5(2), 2010

▲ページ上部へ